災害は待ってくれません。

だからこそ、猫と私たちが迷わないための「公式ルール」を先に知っておきましょう。

本記事では、約10万文字に及ぶ環境省の「人とペットの災害対策ガイドライン」を猫オーナー目線で約8000文字に要約しました。

この「人とペットの災害対策ガイドライン」はペットがいる家庭の災害時のマニュアルであり、国の方針でもあります。

自治体ごとに多少の方針の違いはありますが、このガイドラインに従って行動すれば大きな間違いはありません。

あなたの猫を守るために、今すぐ読み進めてください。

※画像は環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」より引用

はじめに|「自助」が基本、そして“同行避難”の正しい意味

災害対応の原則は人もペットも同じで、まず自分と家族(猫)の命を自分で守る=自助が基本です。

行政の支援(公助)は初動は遅れがちで、発災直後はペットフードや水などの支援が届きにくいことから、飼い主が猫の安全・健康を守る備えを平時から整えることが求められます。

同行避難とは、災害発生時に飼い主が猫と一緒に避難行動をとることを指します。

しばしば誤解されますが、これは指定避難所で「同じ室内で同居できる」ことを意味しません。

受け入れ時の運用や飼養環境は避難所ごとに異なるため、飼養方法(場所の区分やケージ管理など)は現地の方針に従う前提です。

避難のかたちは一つではありません。

状況が落ち着き自宅で生活継続が可能と判断できるなら在宅避難も選択肢になりますし、まずはより安全な場所へ緊急に避難→その後の避難先を判断という流れが基本です。

いずれの選択でも、猫の避難用品と備蓄の確保、避難ルートの確認は平時からの必須準備です。

猫オーナーが平時にやる備え(しつけ・健康管理・身元表示)

災害時は「慣れているかどうか」で猫のストレスと事故リスクが大きく変わります。

ここでは、発災直後でも落ち着いて行動できるように、日常の延長でできる準備をまとめます。

1. しつけと慣らし

避難時の最大のボトルネックは「入らない・出せない・動かない」。

ふだんから“短時間×小さな成功体験”を積むことで、いざという時にスムーズに移動できます。

- キャリー/ケージに慣らす

普段から出しっぱなしにし、内側でおやつ・食事→扉を閉める→数分滞在…と段階を踏む。 - 洗濯ネットの活用練習

保定や移動の安全確保に有効。数十秒の出入り→短時間滞在→解除を繰り返し、パニックを防ぐ。 - 簡易トイレに慣れる

折りたたみトイレや新聞紙・ペットシーツでの排泄も経験させ、いつもの砂を“ひとつかみ”混ぜて誘導。 - 音・人混みの耐性づくり

生活音の録音を小さな音量から流す/来客時は短時間のケージ待機など、刺激に段階慣れ。

2. 健康管理(記録を残す)

医療情報がまとまっていると、避難所や臨時の受診でもすぐ共有できます。

「何を・どれだけ・いつ」がひと目で分かる形にして非常袋へ。

- 予防医療

ワクチン、ノミダニ対策、口腔ケアを継続。不妊去勢はストレス軽減にも寄与。 - 持病・投薬の整理

薬名・用量・回数・投与方法、療法食の種類、アレルギー歴を1枚に集約しコピーを複数。 - 健康手帳(猫版)

体重推移、食事量、ワクチン日、既往歴、かかりつけ病院の連絡先を一覧化。最新写真も添付。

3. 所有者明示(身元表示)を二重・三重に

混乱時は逸走・迷子のリスクが上がります。

外観・番号・紙情報の三点セットで「誰の猫か」を即伝えられるように。

- 首輪+迷子札

外れにくい安全仕様にし、飼い主名・携帯番号・住所(市区町村まで)を刻印。にじみにくい素材を選ぶ。 - マイクロチップ装着と登録

装着だけでなく登録&情報更新までがセット。引っ越し・番号変更時は速やかに修正。 - 最新の写真を常備

全身(左右)・顔アップ・模様が分かる写真を紙とスマホに。特徴(傷・模様)もメモ化。 - 連絡カード

家族構成、緊急連絡先、預け先候補(親族・友人・動物病院)をカード化し、キャリーにも貼付。

4. 住まい側の準備

家の安全対策は、猫のケガ防止と避難行動の迅速化につながります。

”転倒しない・閉じ込められる・出さない”の3視点で見直しましょう。

- 転倒・落下防止

食器棚・本棚の固定、ガラス飛散対策。ケージやキャットタワーも壁面固定で安定化。 - 待避スペースの確保

戸が閉められる一室や押し入れ下など、捕獲・保定がしやすい“猫の待避部屋”を家族で共有。 - 脱走防止の徹底

玄関・窓は二重扉化、網戸ロック、ハーネス・リードのサイズ再確認。非常時の動線上に柵やゲートを。

持ち出し品と備蓄(5〜7日分の目安と軽量化のコツ)

「とりあえず全部」では重くて動けません。「軽さ」を重視しましょう。

発災直後の72時間を乗り切る一次セットと、その後の数日を支える二次セットに分け、命に直結するもの→情報→衛生・快適の順で準備すると迷いません。

以下は猫1匹を基本とした考え方です。

1. 優先度順でそろえる

まずは“これだけは外せない”を最優先で。

避難所でも自助が基本になるため、健康維持に必要なものを自前で確保しておきます。

- 優先1:命・健康

フード(5〜7日分/慣れた種類)/水(5〜7日分)/投薬・療法食

キャリー/折りたたみケージ/洗濯ネット

首輪・迷子札・ハーネス・伸びないリード

トイレ用品(猫砂・ペットシーツ・手袋・消臭袋) - 優先2:情報・証明

予防歴・既往歴・服薬メモ/かかりつけ病院の連絡先

猫の写真(全身・顔・特徴メモ)/マイクロチップ番号控え

飼い主連絡カード(家族・代替連絡先・預け先) - 優先3:衛生・快適

タオル・ブランケット・ウェットティッシュ

折りたたみ食器・予備ボトル

養生テープ・結束バンド(掲示・補修に)

2. 数量の考え方(1匹あたりの目安)

“持ち出しの現実”を踏まえ、初動2〜3日分はリュック、残りは自宅に厚めの備蓄として分散管理すると機動力が上がります。

- フード:1日分×7+α(小分けで湿気・ニオイ対策)

- 水:体重×約50ml/日×7日(例:4kg→約1.4L)

- トイレ:軽い紙・木系砂+ペットシーツ。慣れ砂をひとつかみ混ぜると失敗が減少

- 薬・療法食:最低1週間分+説明メモ(品名・用量・回数・注意点)

3. 軽量化のコツ

徒歩の同行避難も想定し、体積と重量を削りつつ“機能は落とさない”のがポイントです。

- ドライ中心+高カロリー小袋で省スペース

- 折りたたみトイレ+紙砂/ペットシーツで軽量化

- 使用済み砂をスプーン1杯ジップ袋で持参(排泄誘導)

- ソフトケージで軽さを確保(自立性・通気の条件を満たすもの)

- 水は「持ち出し最小+自宅厚備蓄」の二段構え

- 衛生用品は人と共用できる物を優先(ウェットシート等)

4. 収納・管理の工夫

“あるけど出せない”は最悪。取り出しやすさと更新のしやすさで運用を継続させます。

- 一次(72h)=リュック、二次(5〜7日)=箱で役割分担

- ポーチを色分け(赤=医療、青=食・水、緑=トイレ、黄=情報)

- 半年ごとに全部食べて入れ替え(賞味期限は大書き)

- 玄関付近に固定配置し、家族全員が場所を把握

- 多頭飼いはフード・水を頭数分で加算(トイレ用品は多少の共用で圧縮可)

5. チェックリスト(仕上げ用)

最後に、“見て触って確認”できるリストで点検しましょう。印刷→非常袋に同封しておくと家族で共有できます。

- フード/水(各7日)/薬・療法食

- キャリー/折りたたみケージ/洗濯ネット

- 首輪・迷子札・ハーネス・伸びないリード

- 猫砂・ペットシーツ・消臭袋・手袋

- かかりつけ情報・服薬メモ・チップ番号控え・連絡カード

- タオル・ブランケット・ウェットティッシュ

- 折りたたみ食器・予備ボトル

- 養生テープ・結束バンド・ビニール袋

避難の選択肢(在宅・同行・一時・車中)と判断基準

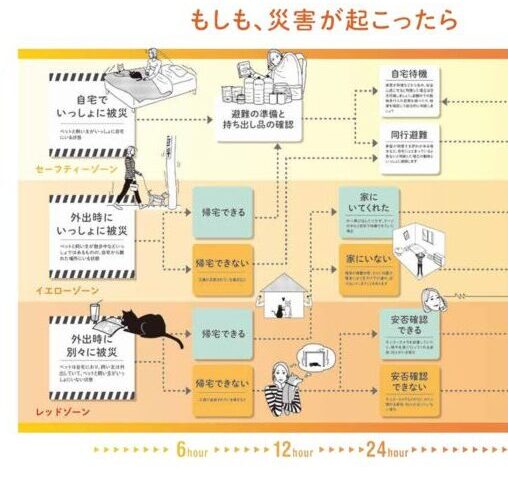

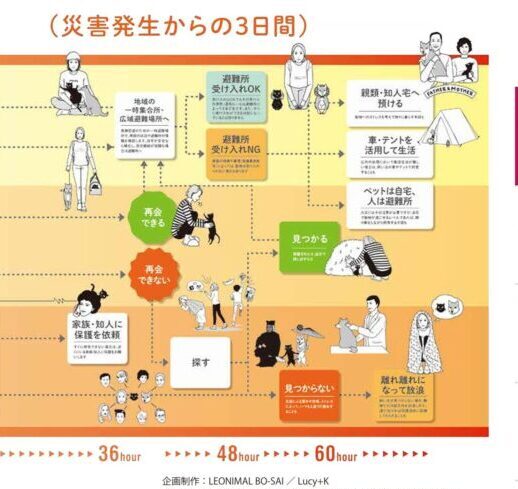

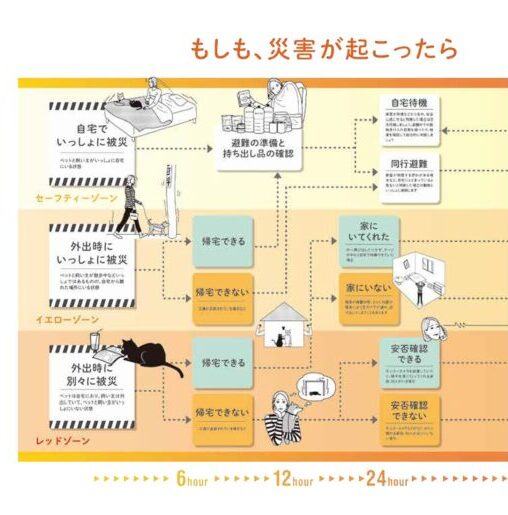

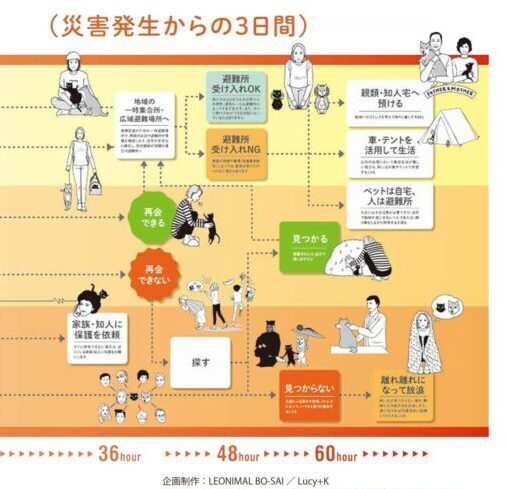

※環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」より引用

災害時は「どこで、どう過ごすか」を早く決めるほど安全が高まります。

ここでは猫と暮らす家庭が取りうる4つの選択肢を、選ぶ基準→実務ポイントの順で整理します。

状況は刻々と変わるため、いずれの選択でも再評価(見直し)を前提にしてください。

1. 在宅避難(自宅で生活を継続)

建物が安全で、ライフラインの復旧見込みがあるなら、猫のストレスが少ない在宅は有力な選択です。

孤立しない仕組みづくりがカギになります。

在宅でも行政の支援は受けられます。

積極的に情報収集して支援を受けましょう。

選ぶ基準

- 建物の損傷が軽微で出入りが安全

- 5〜7日分の備蓄があり衛生を維持できる

- 火災・浸水・土砂・余震など二次被害リスクが低い

ポイント

- 物資配布・給水・医療の情報を定期チェック

- 近隣と安否・物資の連絡網を作る

- 猫のトイレ・ゴミの一時保管計画を決める(密閉袋・消臭対策)

2. 同行避難(指定避難所へ“猫と一緒に”避難)

自宅が危険、または長期のライフライン停止が見込まれる場合は、まず命を守る場所へ。

なお“同行”はペットとの避難行動を指し、避難所では人の居住スペースと分離されるのが一般的です。

選ぶ基準

- 建物の損傷が大きい/二次災害の恐れがある

- 断水・停電が長期化しそう

- 医療的ケアや支援が必要

ポイント

- 猫はケージ管理が基本(給餌・清掃時のみ開閉)

- 物資(フード・砂・シーツ・薬・器)は原則持参

- 受付で猫情報(ワクチン歴・持病・連絡先)を提示

- 鳴き声・匂い対策を準備(目隠し布、消臭袋、こまめな清掃)

基本的に猫の物資は飼い主さんが全て準備しなければなりません。

3. 一時避難(まずは安全地帯に退避)

切迫時は細かいことより距離と標高。

高台や耐火・耐震性のある施設、親族宅、動物病院など複数候補を平時から決めておくと動きが速くなります。

選ぶ基準

- 津波・浸水・火災延焼・土砂災害が迫っている

- 指定避難所以外でも安全な拠点が近い

ポイント

- 徒歩・車で2本以上のルートを用意

- いったん退避→落ち着いたら次の滞在先を判断

- 受付のない場所では猫情報カードで即共有

4. 車中避難(短期のつなぎとして)

避難所・自宅が使えない場面の“つなぎ”として選ぶことがありますが、温度・換気・衛生のリスク管理が必須。

長期化は避け、次の滞在先を早めに確定します。

選ぶ基準

- 一時的に屋内が使えない/移動の中継が必要

注意点(重要)

- 高温・低温・換気不足は致命的。真夏・真冬は原則回避

- 猫だけを車内に残さない(熱中症・酸欠・盗難)

- 温湿度計・サンシェード・換気手段を用意し、こまめな休憩と給水

- 人の血栓リスク(同一姿勢)にも配慮

5. 判断フロー(簡易版)

判断に迷ったら、以下の順でYes/Noを素早く確認します。繰り返し使える“口グセ”にしておくと行動が速まります。

- 今いる場所は安全か?(損傷・火災・浸水・土砂)

- 今すぐ出る必要があるか? → あるなら一時避難

- 在宅で継続できるか?(備蓄・衛生・情報入手) → 可能なら在宅

- 避難所の受け入れ状況は?(飼養場所・物資・ルール)

- 移動手段とルートを2本以上確保

- 猫の体調・気温・時間帯を加味して最終決定

6. 家族内の役割分担(同行避難を想定)

複数人なら“分担で時短”が最強。保定・物資・情報・合流の4役に割ると混乱時も動けます。

- 保定担当:洗濯ネット→キャリー→ケージへの移動

- 物資担当:一次(72h)リュック/二次(5〜7日)箱を持出

- 情報担当:避難所の場所・ルール、ハザードマップ、連絡網の確認

- 合流ルール:家が使えない場合の集合地点と合図を事前決定

避難所でのルールと暮らし方(受け入れ区分・ケージ管理・衛生)

避難所は「多様な人が安全に過ごすための共同空間」です。

猫と安心して滞在するには、受け入れ区分(どこで飼養するか)・ケージ管理(どう置くか)・衛生運用(どう清潔を保つか)の3点を押さえ、現地の方針に合わせて柔軟に動くことが肝心です。

以下は実務で迷わないための基本とコツです。

1. 受け入れ区分の考え方

まずは「人の居住スペースと原則分離」という前提を理解しましょう。

体育館の一角、別室、屋外テント、車中併用など、避難所ごとに運用は異なります。

到着後は早めに受付へ行き、必要事項を共有して、使える設備やルールを確認します。

- 受付で頭数・ワクチン歴・持病・連絡先を申告

- 飼養場所(屋内・別室・屋外・車中併用)の説明を受ける

- 入退室時間・清掃手順・廃棄場所などローカルルールを把握

- ケージ前に名札カード(猫名・連絡先・注意点)を掲示

2. 受付〜滞在の基本フロー

混雑時ほど、最初の手順がスムーズだと後が楽です。

必要書類は取り出しやすい場所にまとめておき、説明は簡潔に。トラブルは小さなうちに運営へ共有します。

- 受付→猫情報カード提出→飼養場所の案内

- 常時ケージ管理(給餌・清掃・ケア時のみ開閉)

- 当番制の清掃・消毒・廃棄に参加

- 体調不良・トラブルはペット担当の窓口へ報告

3. ケージ管理と動線づくり

猫の安心感と周囲への配慮を両立させる配置が大切です。視覚と音の刺激を減らし、扉の開閉事故を防ぐ工夫をします。

- ケージは目隠し布で囲い、視覚刺激を軽減

- 扉は養生テープで半固定して不用意な開放を予防

- 洗濯ネット→キャリー→ケージの順で移動すると逸走防止に有効

- 通路にはみ出さないよう動線確保(人の往来を避ける側に設置)

4. 鳴き声・ストレス対策

環境が大きく変わると、猫は音・匂い・視線に敏感になります。“いつもの要素”を持ち込むことで落ち着きやすくなります。

- お気に入り毛布・匂い付きタオル・いつものおもちゃを同居

- 給餌・トイレ・ケアの時間を毎日ほぼ固定

- 触れ合いは短時間・低刺激で、他者の出入りは最小限

- 長時間の抱っこやケージ外滞在は原則回避(事故防止)

5. 匂い・衛生(人への配慮を最優先)

匂いと衛生は“共生の鍵”。こまめな処理と分別でトラブルを未然に防ぎます。

消耗品は多めに持参し、共有物は使わないのが基本です。

- トイレは固まる砂+消臭袋でこまめに処理

- うんち袋は二重にして指定場所へ廃棄

- 給餌・清掃前後は手指消毒、共用スポンジや布は不使用

- コロコロ・ウェットシートで抜け毛対策

6. 給餌・給水の実務

食器やフードの共用は避け、アレルギーや衛生面の事故を防ぎます。床直置きは汚染の元になるため、下敷きの活用がおすすめです。

- フード・水・器は原則持参(共用不可)

- 他家の猫に与えない/与えさせない

- 食器は個別保管→使用後拭き取り→乾燥

- 床直置きは避け、ペットシーツやトレイを下に敷く

7. 健康管理と緊急時

環境変化で体調を崩す猫は少なくありません。毎日の小さな記録が異変の早期発見につながります。

- 食欲・排泄・元気度を1日1回メモ

- 嘔吐・下痢・呼吸が荒い・ぐったり等は即相談

- 薬は名前・用量・回数をラベル管理し誤投与防止

- 体温や脱水の簡易チェック(皮膚テント・歯茎の湿り)

8. 共生マナー(トラブル未然防止)

周囲の不安や苦手意識に先回りして配慮すると、居心地が大きく変わります。クレーム対応は早く・丁寧に・具体策とセットで。

- 鳴き声・匂いの指摘には謝意→原因除去→改善策で即応

- 子どもや猫が苦手な方の動線にケージを向けない

- 清掃当番・掲示作業・見回りなど運営補助に積極参加

9. あると助かる“運営グッズ”

現地での小さな困りごとを減らす“サブ装備”です。軽くて多用途のものを選びましょう。

- 養生テープ/結束バンド(掲示・補修)

- 使い捨て手袋・マスク・ウェットシート

- コロコロ・消臭袋・小型ライト

- 温湿度計、耳栓(周囲配慮・自分の休息用)

10. 受付で提出・掲示しておく書類

情報がまとまっているほど運営との連携がスムーズです。紙とスマホの両方で持ち歩きましょう。

- 猫の情報カード(名前・性別・年齢・体重・特徴・チップ番号)

- 既往歴・服薬・アレルギー・かかりつけ病院

- 飼い主の氏名・携帯・代替連絡先

- 1日のケア時間帯(給餌・清掃などの目安)

自治体に事前確認すべき7項目(読者が今すぐできる行動)

避難所の運用は自治体ごと・避難所ごとに違うため、平時に電話やメールで確認しておくと、当日の迷いが激減します。

ここでは、猫と安全に避難するために“最低限これだけは聞いておく”という7項目を、質問例つきで整理します。

1. 受け入れ方針と飼養区分

まず「受け入れるか・どこで飼養するか」の原則を把握します。人の生活スペースと原則分離が基本想定です。

- 飼養場所の区分(体育館内の一角/別室/屋外テント/車中併用 など)

- 頭数やケージサイズの制限、夜間の入退室ルール

- 鳴き声・匂い対策に関する方針(目隠し、消臭、清掃頻度)

2. 持参物・必須書類

“持ってないと受け入れ不可”となるものがあるかを確認します。

- ケージ常時管理の必須可否、キャリー・ハーネスの要否

- ワクチン証明、マイクロチップ番号控え、猫情報カードの有無

- フード・猫砂・食器・消耗品の原則持参/配布有無

3. 受付方法と運営ルール

到着直後の手順が分かるだけで混乱が激減します。

- 受付場所・ペット担当窓口の有無、必要書類の提示方法

- 清掃・消毒・廃棄の分担(当番制・時間帯)

- クレーム発生時の対応窓口(鳴き声・匂い・体調不良など)

4. 代替避難先・一時預かりの連携

指定避難所が満員・不可の時の“第2案・第3案”を確保しておきます。

- ペット受け入れ可能な別の避難所、親族宅、地域施設の案内

- 動物病院・民間シェルター・ボランティアの一時預かりネットワーク

- 斡旋や紹介の可否、連絡手順

5. 在宅避難者への支援

在宅を選ぶ場合の物資・情報アクセスを確認しておきます。

- フードや猫砂等の配布拠点・時間・対象者

- 給水・医療・衛生物資の入手方法

- 罹災証明の取得や生活再建支援の案内

6. 仮設住宅・応急住宅でのペット扱い

中長期の生活を見据え、入居条件と飼養ルールを確認します。

- 入居時の誓約内容(頭数・ケージ管理・共用部の利用)

- 近隣トラブル時の窓口、苦情への対応方針

- ペット可の住宅棟や配慮事項の有無

7. 訓練・情報発信のしかた

“平時から一緒に訓練”できるかは非常に重要です。情報の出し方も要チェック。

- 地域防災訓練でのペット同伴可否と内容(受け入れスペース確認など)

- 緊急時の情報発信媒体(自治体HP/防災アプリ/SNS/広報車)

- ハザードマップ・避難所一覧の入手方法と更新頻度

そのまま使える「問い合わせテンプレ」(コピペOK)

件名:災害時のペット(猫)受け入れ方針について事前確認のお願い

本文:

いつもお世話になっております。○○区在住の□□と申します。

災害時における猫の同行避難について、下記の点を事前に確認させてください。

1)受け入れ方針と飼養場所の区分(別室・屋外・車中併用の有無)

2)必須の持参物・書類(ケージ常時管理、ワクチン記録、チップ控え など)

3)受付方法と運営ルール(清掃当番、廃棄場所、夜間入退室)

4)満員・不可時の代替避難先や一時預かりの連携先

5)在宅避難者への物資配布・医療・給水等の支援

6)仮設住宅でのペット飼養に関する条件・ルール

7)地域防災訓練の参加可否と、緊急時の情報発信媒体

お忙しいところ恐縮ですが、分かる範囲でご教示いただけますと幸いです。

□□(氏名)/住所:○○区○○/電話:090-xxxx-xxxx

まとめ|今日からできる4ステップ

ガイドラインの核心は「自助が基本」「同行避難=“一緒に避難行動”であって同室同居の保証ではない」の2点です。

さらに、5〜7日分の備蓄、マイクロチップ登録、避難所での分離飼養とケージ管理が現実的な前提になります。

難しく見えても、やることはシンプル。今日から次の4ステップで進めれば、実効性のある備えに変わります。

ステップ1:家族会議(30分)で決める

まず「迷わないための前提」を共有します。紙1枚にまと め、冷蔵庫や非常袋に貼っておくと機動力が上がります。

- 避難先の優先順位(在宅/同行/一時/車中の切替条件)

- 合流地点と合図(家が使えない場合の集合場所・伝達方法)

- 役割分担(保定/物資/情報/連絡)

- 徒歩/車のルートを2本以上(通行不可時の代替ルート)

ステップ2:非常袋は“72時間セット+5〜7日セット”で分ける

「全部持つ」は破綻します。一次(72時間分)はリュック、二次(5〜7日)は箱で管理し、玄関付近に固定配置します。

- 一次(72h):フードと水2〜3日分、薬、洗濯ネット、キャリー、最小限のトイレ用品、情報カード

- 二次(5〜7日):追加のフード・水、軽量トイレ資材、消耗品の予備

- 軽量化の原則:高カロリー小袋化/折りたたみ用品/人と共用できる衛生品を優先

- 更新ルール:半年ごとに入れ替え(賞味期限を大書き)

ステップ3:猫の“慣らし”週間を始める

避難の成功は「慣れているか」で決まります。毎日5分でOK、1週間で基礎を作りましょう。

いざ、避難する時に猫がキャリーに入らないケースは非常によくあります。

- キャリー練習:出しっぱなし→中でおやつ→短時間で扉を閉める

- 洗濯ネット:出入りの練習→短時間滞在→解除を繰り返す

- 簡易トイレ:折りたたみ+いつもの砂を“ひとつかみ”混ぜて誘導

- 音・人混み耐性:低音量の環境音→短時間のケージ待機で段階慣れ

ステップ4:自治体へ事前確認&訓練に参加

運用は地域で異なります。平時に確認しておくと、当日の迷いとトラブルが激減します。

- 受け入れ方針と飼養場所(分離区分・必須持参物・書類)

- 満員時の代替先/一時預かり(病院・民間・ボランティア)

- 在宅支援(物資配布・給水・医療の案内)

- 仮設住宅でのペット扱い(入居条件・ルール)

- 地域訓練の参加可否(受け入れスペースの実地確認)

非常時に猫が頼れるのはあなただけです。

小さな備えが、大切な命を守る力になります。

今日から一歩ずつ、猫と一緒にできる防災を始めましょう。

-

-

猫と在宅避難で使うポータブル電源|容量別ガイド

2025/10/1

停電や災害時、真っ先に困るのは「電気が使えないこと」。特に猫を飼っている家庭では、給水器やエアコンが止まるだけで命に関わるリスクがあります。そこで注目されているのが ポータブル電源。在宅避難中でも水・ ...

-

-

避難所で使える猫の軽量ソフトケージおすすめ4選

2025/9/14

同行避難が前提のいま、避難所では“まず置けて、すぐ落ち着ける”ケージが安心の土台になります。本記事はガイドラインの趣旨(逸走防止・衛生・周囲配慮)に沿って、持ち込みやすい軽量ソフトケージ4つを厳選しま ...

-

-

猫用ソフトキャリー軽さランキング2025|徒歩避難で差がつく最軽量トップ10

2025/9/10

災害時に猫を連れて徒歩で避難するとなれば、1gでも軽いキャリーが欲しくなります。重たいキャリーは飼い主の体力を奪い、猫にとっても長時間の揺れや暑さのストレスにつながります。 そこで本記事では、主要なソ ...

-

-

猫の防災グッズは軽いが正解|避難バッグ重さ早見表

2025/9/2

「自分の荷物と猫と猫の荷物って持てるのかな…」と不安に思う方へ、猫の防災グッズは「軽さ」がとても大事です。本記事は、猫の防災グッズを軽い構成にするために、合計何kgが現実的かを先に提示し、1匹/2匹の ...

-

-

軽い猫砂ランキング|ノーマル&固まるタイプ【防災用】

2025/8/28

災害時に避難する時は自分の荷物+猫+猫の荷物を持たなければなりません。だから猫砂は軽いほうが絶対におすすめです。また、システムタイプのトイレはかさばるし、荷物が増えるので、固まるタイプの砂が圧倒的にオ ...